Die Aufnahme eines großen Orchesters ist zweifellos eine der prägendsten Erfahrungen für einen Toningenieur. Sie stellt nicht nur für Tontechniker, sondern auch für Videotechniker erhebliche Herausforderungen dar, die sich mit Problemen im Zusammenhang mit der Statik des Motivs und der notwendigen Diskretion in einem eleganten Umfeld auseinandersetzen müssen, wo es nicht möglich ist, Ausrüstung und technische Mittel zu offensichtlich zu machen und wo das letzte Wort dem Dirigenten und der Produktion gehört.

Am CESMA absolvieren Studentinnen und Studenten der akademischen Kurse, dank der über zehnjährigen Zusammenarbeit mit dem Conservatorio della Svizzera Italiana (CSI), mindestens zwei vollständige Erfahrungen in der Orchesterproduktion, zusätzlich zu denen, die mit anderen Instrumental- und Vokalensembles verbunden sind. Die vielleicht reizvollste der Saison ist die Aufnahme des wichtigsten Ereignisses, an dem die Studierenden des CSI teilnehmen sollen, in der Regel ein eher ernsthaftes Programm sinfonischer Musik, oft unter der Leitung eines renommierten Dirigenten von internationalem Ruf. Auch für uns am CESMA ist dies daher die wichtigste und vielleicht komplexeste Gelegenheit, wo man nicht nur die Gelegenheit hat, einer ‚ernsthaften‘ Produktion hinter den Kulissen beizuwohnen, sondern natürlich auch die Pflicht, sie bestmöglich zu dokumentieren.

Für Kenner dieser Materie mag es etwas seltsam klingen, dass Studenten eine Produktion dieses Niveaus realisieren können, und tatsächlich ist es nicht ganz so. Es muss sofort gesagt werden, dass eine Art „Pakt“ zwischen dem Konservatorium selbst und dem CESMA besteht: Da man nicht erwarten kann, dass die Studenten das für die Dokumentation einer der komplexesten musikalischen Ausdrucksformen erforderliche Professionalitätsniveau erreichen (so wie niemand im Publikum von Instrumentaldiplomanden im Orchester die gleichen musikalischen Ergebnisse wie von einem etablierten und renommierten Ensemble erwartet), ist nicht etwa das Scheitern, sondern ein stets ehrenwertes (und…semi-professionelles) Ergebnis zulässig, das ein gutes Hörerlebnis garantiert. Die unvermeidlichen Fehler der Studenten und ihre notwendige Unerfahrenheit werden von den Lehrern sofort verhindert oder angegangen, damit kein irreparabler Schaden am Endprodukt entsteht, aber dennoch die gleiche Möglichkeit zum Fehlermachen bestand.

Ja, denn aus Fehlern entsteht Bewusstsein und folglich Wissen. Besonders in diesem Beruf lernt man viel durch Tun, natürlich nachdem man eine angemessene Ausbildung erhalten hat. Aber wenn Ihnen niemand die Möglichkeit gibt, Großes zu leisten, werden Sie nie lernen, Großes zu leisten!

Bei einer Orchesteraufnahme gibt es natürlich sehr viele Variablen: die Größe des Orchesters, seine Besetzung (offensichtlich durch das gewählte Programm bestimmt), seine Positionierung auf der Bühne, die akustischen Bedingungen, die Beschaffenheit des Saals, die Anwesenheit des Publikums, die Fähigkeiten und das Temperament des Dirigenten sind nur einige der Koordinaten, die für den Erfolg des Vorhabens zu berücksichtigen sind.

Man beginnt mit der Mikrofonwahl, die der erste grundlegende Schritt ist: Hier wird wirklich in die Praxis umgesetzt, was man in den zwei Jahren Unterricht gelernt hat. Die verschiedenen Stereotechniken, die es ermöglichen, durch die Kopplung zweier Mikrofone desselben Typs das stereofone Panorama aus der Perspektive des menschlichen Gehörs zu ‚lesen‘, sind das Hauptinstrument, dessen Varianten, Anwendung, Grenzen und Vorteile gelernt werden müssen, in diesem Fall auf die Probe gestellt durch die Komplexität des Klanggewebes des Orchesters selbst.

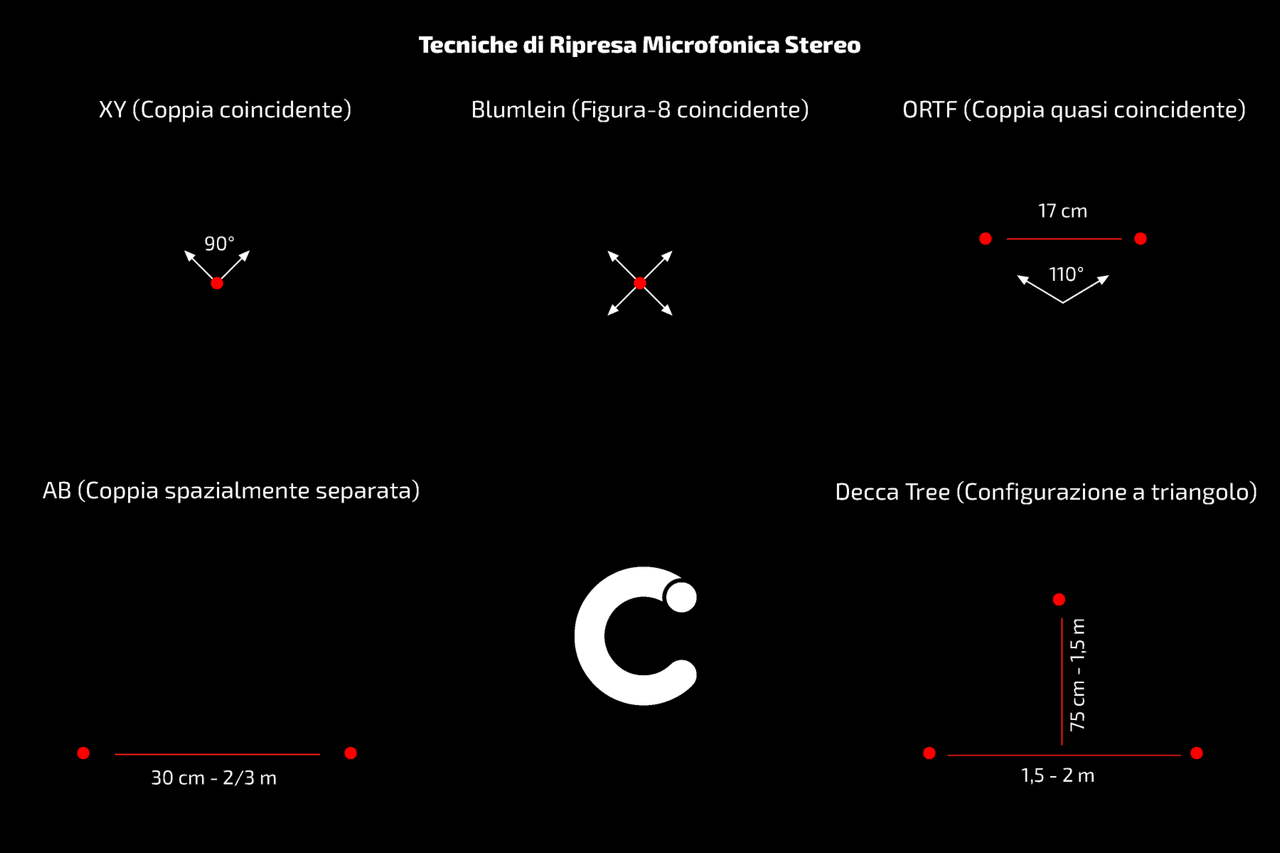

Hier sind einige Beispiele für diejenigen, die noch nie davon gehört haben:

Die ORTF-Technik ist eine der am häufigsten verwendeten zur Aufnahme von Sinfonieorchestern. Sie besteht darin, zwei „Nieren“-Mikrofone (technischer Begriff für Mikrofone, die den Schall hauptsächlich aus einer Richtung aufnehmen) in einem Winkel von 110 Grad und einem Abstand von etwa 17 cm zwischen den Kapseln zu positionieren. Dieses Setup bildet das Stereobild und die Breite der Klangbühne originalgetreu ab und ist ideal für gut ausbalancierte akustische Umgebungen. Die ORTF wird für ihre Fähigkeit geschätzt, natürliche Räumlichkeit und Details zu kombinieren.

Die AB-Technik verwendet zwei „omnidirektionale“ Mikrofone (technischer Begriff für Mikrofone, die den Schall aus allen Richtungen aufnehmen), die in einem variablen Abstand von 30/40 cm bis zu mehreren Metern voneinander positioniert sind. Diese Konfiguration eignet sich hervorragend, um das Gefühl von Weite und Tiefe eines Orchesters einzufangen, insbesondere in Konzertsälen mit guter Akustik. Obwohl das Risiko technischer Probleme aufgrund des Abstands zwischen den Mikrofonen (die sogenannte „Phasenverschiebung“) bei dieser Technik steigt und es daher notwendig ist, auf den Abstand zwischen den Mikrofonen und andere Faktoren zu achten, um Klangauslöschungen zu vermeiden, ist die AB-Technik bei Weitem die vom Publikum und auch von vielen Fachleuten am meisten bevorzugte Technik, insbesondere bei sogenannten Blindtests.

Die XY-Konfiguration sieht zwei Nierenmikrofone vor, die so positioniert sind, dass die Kapseln nahezu übereinstimmen und in einem Winkel zwischen 90 und 135 Grad ausgerichtet sind. Diese Methode ist nützlich in Umgebungen mit übermäßigen Schallreflexionen, da sie Phasenprobleme reduziert. Sie ist jedoch viel weniger effektiv darin, ein tiefes Gefühl von Räumlichkeit im Vergleich zu anderen Techniken einzufangen und wird daher nur in bestimmten Situationen eingesetzt.

Die Blumlein-Technik verwendet zwei bidirektionale Mikrofone (auch „Achtercharakteristik“ genannt, da sie den Schall sowohl von vorne als auch von hinten, aber nicht von den Seiten aufnehmen), die im 90-Grad-Winkel zueinander angeordnet sind. Diese Methode ist besonders effektiv für die Aufnahme von Orchestern in optimalen akustischen Umgebungen, da sie eine nahezu dreidimensionale Darstellung des Klangs einfängt, die sowohl die Hauptquelle als auch die Umgebungsreflexionen gleichermaßen berücksichtigt.

Der Decca Tree ist eine komplexere Konfiguration, die die Verwendung von drei omnidirektionalen Mikrofonen vorsieht, die so positioniert sind, dass sie eine Art Dreieck bilden. Zwei Mikrofone sind seitlich angeordnet, während das dritte in der Mitte, leicht nach vorne versetzt, platziert ist. Diese Technik wird häufig für professionelle Orchesteraufnahmen verwendet und bietet eine breite Räumlichkeit und eine optimale Balance. Der erzeugte Klang ist recht charakteristisch und bildet die Grundlage vieler Orchesteraufnahmen für Soundtracks.

Die von uns genannten sind lediglich die „Haupt“-Stereotechniken („main“ im englischen Jargon). Tatsächlich werden in der Regel an der Vorderseite des Orchesters auf Höhe des Dirigenten oder in unmittelbarer Nähe eine unbestimmte Anzahl von Stützmikrofonen („Spot“-Mikrofone im Jargon) für bestimmte Instrumente oder ganze „Familien“ derselben hinzugefügt, die dazu dienen, den Klang und die Wahrnehmung des gesamten Ensembles zu integrieren, zu verstärken und zu definieren.

Jeder Spot definiert zwar den Klang seines Ziels genau, ist aber nur eine Ergänzung zum globalen Detail, das immer durch die Haupt-Stereotechnik(en) definiert wird.

Es ist also das Ganze, das zählt, und die Spots können mehr oder weniger verwendet werden, aber immer in untergeordneter Funktion zu den Hauptmikrofonen.

Jede andere Stereotechnik verleiht der Aufnahme einen anderen Klang, und die Rolle der Spots variiert jedes Mal entsprechend: Es könnte der Fall sein, nur einige zu verwenden oder im Endmix sogar keine zu nutzen; der Zweck heiligt immer die Mittel, trotz ihres eventuellen Einsatzes.

Wie Sie vielleicht schon vermutet haben, ist die Komplexität des Vorgangs ausgesprochen hoch und stellt gewissermaßen den Höhepunkt und einen Endpunkt in der Karriere eines Toningenieurs (oder „Tonmeisters“, wie er im Deutschen genannt wird) dar. Es ist jedoch nützlich, dass auch Studenten, die ihre ersten Schritte in dieser faszinierenden Welt machen, Erfahrungen damit sammeln, was es bedeutet, sich mit Orchesteraufnahmen zu beschäftigen. Während der Erfahrungen im Konzertsaal „LAC“ in Lugano zum Beispiel bereiten die Studentinnen und Studenten des Tontechniker-Kurses, nachdem sie die Platzierung der verschiedenen Mikrofone in den oben genannten vielfältigen Rollen bewertet und durchgeführt haben, alle Verbindungen vom Saal zu den Regiebereichen vor und lernen dabei gegebenenfalls, die bereits vorhandenen Verbindungsleitungen der Gaststruktur zu nutzen. Auch dieser Teil ist grundlegend, um die Dynamik der Interaktion mit der Produktion zu verstehen. Diese Arbeit integriert nämlich technische, künstlerische und (manchmal vor allem) relationale Komponenten.

Die vielleicht aufregendste Phase für sie ist wahrscheinlich, während der Aufnahme selbst (und natürlich auch danach), die effektivsten Mikrofonkombinationen unter den bereits platzierten zu entdecken und Balancen zu versuchen, die nicht nur den Kriterien der Glaubwürdigkeit dessen entsprechen, was sie selbst direkt im Saal während der Proben hören konnten, sondern auch der Fähigkeit, zu begeistern: das heißt, die Aufnahme, genauer gesagt ihr in Stereophonie gemischtes Ergebnis, zu einer effektiven und fesselnden Darstellung der Performance zu machen. Das ist dann der Beruf des Sound Engineers.

All dies ist natürlich nur ein Ausschnitt aus den Aktivitäten und beruflichen Situationen, auf die CESMA die Studenten vorbereitet: Die Welt der zeitgenössischen Tontechnik ist äußerst vielfältig, und es ist eine bemerkenswerte Vielseitigkeit gefragt, sowohl in Bezug auf die Techniken als auch auf das Wissen über die Tradition, sei es klassisch oder modern. Erfahrungen wie die im LAC sind ein grundlegendes Trainingsfeld, um den Sound Engineer auf die Herausforderungen vorzubereiten, die ihn erwarten.

Giacomo De Caterini